5. April 2025 – 31. August 2025

Fixing Futures

Planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle

Der Klimawandel fordert unsere Vorstellungskraft heraus: Steigende Emissionen und wachsende Umweltängste treiben die Suche nach neuen Modellen zur Gestaltung möglicher Zukünfte voran. Die Ausstellung „Fixing Futures: Planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle“ im MGGU – Museum Giersch der Goethe-Universität widmet sich diesen Herausforderungen und zeigt internationale künstlerische und wissenschaftliche Visionen zur aktiven Gestaltung unserer Zukünfte.

Die Ausstellung versteht Zukunft als ein Zusammenspiel verschiedener Visionen von Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen, Autor*innen und Künstler*innen – stets im Plural. Besucher*innen begegnen hier einer Vielzahl von Perspektiven, die sich kritisch mit technologischen und gesellschaftlichen Lösungsansätzen auseinandersetzen. Themen wie Geoengineering, Wettermanipulation, Quantencomputer und alternative, dekoloniale Zukunftsentwürfe stehen dabei im Fokus. Die Ausstellung lädt dazu ein, die Frage zu stellen, ob und in welchem Umfang Technologien uns helfen können, die Zukünfte zu gestalten – und welchen Preis wir dafür zahlen.

„Fixing Futures“ zeigt, dass Zukünfte nicht festgeschrieben sind, sondern ein dynamisches Feld bilden, das wir gemeinsam gestalten können. Durch Modelle, Szenarien und zukunftsweisende Projekte bietet die Ausstellung Besucher*innen die Möglichkeit, sich aktiv mit kreativen und politischen Ansätzen zur Gestaltung von Zukünften auseinanderzusetzen und unsere Rolle in der Welt neu zu überdenken.

Herausragende Werke wie die interaktive Installation „ARAPOLIS“ des Hamburger Künstler*innenkollektivs Baltic Raw Org und Gwenola Wagons dystopische Videoarbeit „Chronicles of the Dark Sun“ laden dazu ein, eigene Zukunftsvisionen zu hinterfragen. Zukunftsmodelle dekolonialer Bewegungen entwerfen Alternativen für gerechtere und nachhaltigere Zukünfte. Kooperationen mit dem DFG-geförderten Graduiertenkolleg Fixing Futures, dem C3S – Center for critical computational studies, dem Forschungszentrum „Normative Orders“ der Goethe-Universität sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Wissenschaftler*innen eröffnen vielfältige Perspektiven für einen multidisziplinären Austausch.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm fördert den Austausch zu diesen wichtigen Fragen und spricht ein breites Publikum an. Interaktive Workshops, Führungen und Diskussionen bieten Raum für Dialog und Reflexion über die Bedeutung globaler Umweltverantwortung.

Zukunftsticket – Ermäßigung für nachhaltige Anreise

Reisen Sie mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß? Dann erhalten Sie ermäßigten Eintritt im MGGU! Das Zukunftsticket ist eine umweltfreundliche Initiative: Die Ermäßigung kann an der Kasse gewährt werden, indem Sie einfach angeben, wie Sie angereist sind.

Der zweisprachige Katalog (Deutsch/Englisch) zur Ausstellung erscheint im Neofelis-Verlag. Darin werden Bestrebungen, Zukünfte vorherzusagen thematisiert und das Spannungsverhältnis zwischen radikaler Unsicherheit und Kontrollambitionen analysiert. In einem Gespräch zwischen Ausstellungsmacher*innen, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen, das sich schwerpunktmäßig mit Wetter- und Klimakontrolle, planetaren Umweltproblemen, Geoengineering und dekolonialen Zukünften beschäftigt, werden Zukunftsvisionen vorgestellt und die Bedeutung planetarer Ansätze aufgezeigt.

Der Katalog ist ab dem 4. April 2025 erhältlich und kann für 29 Euro an der Museumskasse, im Goethe-Campusshop online oder als E-Book über den Verlag erworben werden. Eine Leseprobe finden Sie hier.

Beteiligte der Ausstellung:

Samira Akbarian

Jordan Rita Seruya Awori

Baltic Raw Org

Blockadia*Tiefsee

Tega Brain

Christoph Burchard

Joachim Curtius

Petra Döll

Juliane Engel

Nina Fischer & Maroan el Sani

Steven Gonzalez Monserrate

Libby Heaney

Jana Hartmann

Thomas Hickler

Manpreet Jattana

Maize Longboat

Colin Lyons

Maximilian Prüfer

Oliver Ressler

Julia Schubert

Adhavan Sundaramurthy

Superflux

Gwenola Wagon

Joshua Wodak

Nico Wunderling

Ausstellungsrundgang

Einführung: Fixing Futures. Planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle

Die globale Erderwärmung konfrontiert Gesellschaften weltweit heute auf unmittelbare und widersprüchliche Weise mit ihren Zukünften: Die Erfahrung kontinuierlich steigender Emissionen steht im Konflikt mit der Hoffnung auf einen radikalen Politikwandel, die wachsende Sorge vor katastrophalen Kipppunkten droht angesichts der empfundenen Machtlosigkeit vieler Akteur*innen zu eskalieren. Dies führte in den letzten Jahren zu dem verstärkten Bedürfnis, die Zukunft greifbar zu machen, sie zu fixieren. Mithilfe von komplexen Modellen, akribischen Roadmaps oder kreativen Szenarien soll die Zukunft nicht nur besser verstanden, sondern auch aktiv gestaltet, gar kontrolliert werden.

Die Ausstellung thematisiert diese Bestrebungen, Zukunft zu fixieren, und analysiert das Spannungsverhältnis zwischen radikaler Unsicherheit und Kontrollambitionen. Dafür werden Zukunftsvisionen zahlreicher internationaler Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen, Autor*innen und Künstler*innen zusammengebracht, welche die Bedeutung planetarer Ansätze aufzeigen. Die Verschiedenheit der wissenschaftlichen, politischen und künstlerischen Projektionen verdeutlicht, dass Zukunft niemals singulär ist. Die unterschiedlichen Simulationen und Spekulationen stehen sogar häufig konkurrierend oder konflikthaft nebeneinander.

Auffällig ist dabei, dass Gesellschaften bei der Vorstellung möglicher Zukünfte zunehmend auf technologische Lösungen bauen. Technologien wird die Fähigkeit zugeschrieben, Probleme handhabbar zu machen. Hochspekulative Versuche, den zukünftigen Klimawandel etwa durch Geoengineering technisch zu kontrollieren, werden in der Ausstellung kritisch reflektiert und alternativen Perspektiven gegenübergestellt: Wie kann beispielsweise das radikale Potenzial von Quantencomputern genutzt werden, um unsere Systeme jenseits eines extraktiven Kapitalismus anders zu denken, indem wir uns neue, unerwartete Kollaborationen vorstellen? Oder wie können aus dekolonialen Perspektiven alternative Zukünfte entworfen werden, die dazu beitragen, gerechtere Ansätze der Zukunftsgestaltung zu entwickeln?

Um diese Vielstimmigkeit auch in der Ausstellung zum Ausdruck zu bringen, sind die Besucher*innen eingeladen, mitzudiskutieren. In den Räumen liegen Haftnotizen und Stifte aus, um zu kommentieren und sich auszutauschen. Bei Fragen stehen außerdem unsere Kommunikator*innen in der Ausstellung für Gespräche zur Verfügung.

Maize Longboat

Im Computerspiel Terra Nova des Indigenen Künstlers Maize Longboat können zwei Personen erforschen, wie eine alternative Variante des „first contact“ zwischen Indigener Erdbevölkerung und Neuankömmlingen aus dem Weltall in mehreren tausend Jahren aussehen könnte. In Terra Nova wurde aufgrund des Klimawandels eine Gruppe von Menschen gezwungen, mit einem Raumschiff einen neuen Planeten zu suchen. Aber nicht alle Menschen konnten oder wollten gehen. Die Menschen, die auf der Erde blieben, passten sich an das veränderte Klima an. Nur wenn die beiden Spieler*innen zusammenarbeiten, können sie in Terra Nova weiterkommen. Diese Zukunftsvision berücksichtigt, dass sich die Erde immer verändern wird. Es liegt an uns, wie wir mit unserem Planeten, anderen Lebewesen und uns selbst umgehen.

Gesammelte Zukünfte

An der Goethe-Universität gibt es viele Sammlungen, die für Forschung und Lehre genutzt werden. Während des Ausstellungszeitraums vom 5. März bis zum 31. August 2025 findet ihr in dieser Vitrine ein wechselndes Objekt aus diesen Sammlungen, in dem Zukunftsvorstellungen wortwörtlich fixiert sind. Diese Vorstellungen reichen von utopisch bis apokalyptisch, stammen aus verschiedenen Jahrtausenden, sind teilweise überholt oder ins Gegenteil verkehrt. Kurz: die Objekte zeigen, wie wandelbar vermeintlich fixierte Zukünfte sein können. Wer mehr Einblicke in die Sammlungen haben möchte, kann gerne auf Instagram (frankfurter_dinge) oder der Sammlungsplattform (sammlungen.uni-frankfurt.de) vorbeischauen.

Anna-Maria Hünnes, Sammlungskoordination der Goethe-Universität

Baltic Raw Org (Móka Farkas & Berndt Jasper)

Die interaktive Installation ARAPOLIS des Hamburger Künstler*innenkollektivs Baltic Raw Org versetzt uns ins Jahr 2055: Die geopolitischen Verhältnisse haben sich durch die Klimakrise massiv verändert. So ist die fiktive Stadt Manafi im Süden das wohlhabende Zentrum, das sich vom durch Umweltkatastrophen erschütterten und weitgehend brachliegenden Norden durch Grenzschließungen abschottet. Die Künstler*innen laden die Besucher*innen in dieser Spielanordnung ein, sich in verschiedene Zukunftsszenarien hineinzudenken und Entscheidungen zu treffen. Diese Wetten auf die Zukunft entsprechen verschiedenen wissenschaftlichen Prognosen. Am Ende werden die getroffenen Entscheidungen individuell ausgewertet und entscheiden über den Zugang zur begehbaren Arche im Garten hinter dem Museum.

Datenspeicherung

Datenspeicherung ist so alt wie die Menschheit. Seit Jahrtausenden zeichnen Menschen Informationen auf; sie nutzen ihr Gedächtnis, um Geschichten nachzuerzählen, schreiben Symbole, um Wörter zu repräsentieren, auf Stein, Knochen, Tierhaut oder Papier und codieren in jüngster Zeit Bilder und Texte in digitalem, binärem Code, der auf Siliziumchips und sich drehenden Scheiben lebt. Während ein großer Teil unserer heutigen Archivierungsvorgänge auf Servern in Datenzentren geschieht, hat die Welt unzählige analoge Medien zur Datenspeicherung gekannt. Viele Kulturen haben die bemerkenswerte Fähigkeit unseres Geistes, sich Dinge einzuprägen, entwickelt, um Daten in den oralen Traditionen von Geschichten, Gedichten oder Liedern unter Verwendung mnemonischer Techniken und narrativer Strukturen zu kodieren.

Indigene Australier*innen zum Beispiel haben diese Fähigkeit in einer Weise ausgebildet, dass ihr kollektives Gedächtnis bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückreicht und den Anstieg des Meeresspiegels dokumentiert, der die zuvor trockene Landmasse, welche die Wellesley Inseln umgibt, vor über 7.000 Jahren unzugänglich machte. In Mesopotamien ritzten der Welt älteste bekannte Schreiber Steuerabrechnungen mit Keilschrift in Tontafeln. In den Anden wurden Knoten aus den Haaren von Lamas und Vikunjas zu Rechengeräten verwoben, genannt Quipu, die es den Inka der Zivilisation von Tawantinsuyu ermöglichten, eine riesiges Reich zu verwalten, das sich über tausende von Kilometern erstreckte.

Im 20. Jahrhundert bot der Aufstieg des Films und später von Magnetbändern neue Methoden, um Bilder und Informationen festzuhalten, die auch heute noch in einigen Bereichen benutzt werden, bei denen die Haltbarkeit entscheidend ist. Obgleich weniger schnell und bequem als die ‚Cloud‘, benötigt der Betrieb dieser analogen Systeme deutlich weniger Ressourcen als der von Datenzentren. Ein einziges Datenzentrum kann so viel Strom und Wasser wie eine Kleinstadt verbrauchen. Heute wird nach Alternativen geforscht, die einen reduzierten ökologischen Fußabdruck und eine weitaus höhere Lebensdauer versprechen. Sollte dies erfolgreich sein, so könnte die Zukunft eine Welt hervorbringen, in welcher der DNA in lebenden Zellen nachgebildete Moleküle in Festplatten transformiert werden oder lasergeätzte Glasscheiben, die kleiner als ein USB-Stick sind, so viel Speicherkapazität wie ein Datenzentrum haben werden.

Steven Gonzalez Monserrate

Zukünfte zwischen digitalem Raum und Umweltraum

YouTube, WhatsApp, Zoom – ein Großteil menschlicher Interaktion geschieht heute im digitalen Raum oder wird durch diesen beeinflusst. Auch wenn es uns im Alltag häufig nicht präsent ist, so ist der digitale Raum immer auch Teil unserer physischen Umwelt. Denn seine materiellen Infrastrukturen und Architekturen sind Teil von Städten und Landschaften weltweit. Für den Bau und Betrieb von Datenzentren werden enorme Ressourcen aufgewendet, besonders die Kühlung der Server verbraucht große Mengen an Strom und Wasser. Edelmetalle, seltene Erden und andere Materialien für den Bau der Hardware stammen aus extraktiv-kapitalistischen Produktionsketten vor allem aus dem globalen Süden. Durch sein stetiges Wachstum trägt der digitale Raum so zur Ausbeutung unseres planetaren Raums bei und dehnt sich innerhalb des Umweltraums teilweise unbemerkt immer weiter aus.

Dieser Effekt wird sich wahrscheinlich zukünftig noch verstärken. KI-Anwendungen haben durch ihre enorme Rechenleistung einen deutlich höheren Energieverbrauch als bisher gängige Anwendungen des digitalen Raums. Eine Anfrage bei ChatGPT verbraucht aktuell circa zehnmal so viel Energie wie eine Suchanfrage bei Google. Für die Nutzung von KI, die zukünftig noch deutlich steigen dürfte, ist es daher notwendig, enorme Mengen an Energie zu gewinnen. Es gibt Ansätze, Datenzentren mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Wie es ist, wenn sich der digitale Raum nach seiner Umwelt richtet, und nicht umgekehrt, zeigt Tega Brain in ihrer Arbeit Solar Protocol. Die gleichnamige Website läuft auf einem weltweiten Netzwerk solarbetriebener Server. Anders als wir es von unserer herkömmlichen Internetnutzung kennen, werden klimatische und jahreszeitliche Veränderungen so im digitalen Raum spürbar.

Tech-Konzerne arbeiten aber auch an anderen, weniger nachhaltigen Lösungen, um für ihre Datenzentren große Mengen Energie zu gewinnen. Amazon, Google, Meta und Microsoft planen für die kommenden Jahre die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Atomkraftwerke oder auch den Bau neuer Reaktoren. Dadurch könnten sie zwar Emissionen einsparen, es bleibt aber das ungelöste Problem der Entsorgung von Atommüll. Der digitale Raum wird durch die Produktionsketten seiner Infrastruktur auch zukünftig einen großen Einfluss auf den Umweltraum und das Leben von Individuen haben. Längst ist der digitale Raum dabei auch ein politischer Raum, in dem „Energie-Dominanz“ und Fragen der Vormachtstellung immer präsenter werden und Tech-Konzerne mit großem Einfluss auf Fragen von demokratischer Öffentlichkeit einwirken.

Tizian Holzbach

Tega Brain, Benedetta Piantella, Alex Nathanson and the Solar Protocol Collective

Die Webplattform Solar Protocol wird über ein Netzwerk von kleinen solarbetriebenen Servern von Freiwilligen auf der ganzen Welt betreut. Jeder Server erzeugt dabei seine eigene Energieversorgung mithilfe eines Solarpanels und ist über eine Internetverbindung mit den anderen Solarservern des Netzwerks verbunden. Das Solar Protocol-Netzwerk reagiert dynamisch und automatisiert auf Zeitzonen, Jahreszeiten und das Wetter: Die Entscheidung darüber, wohin der Internetverkehr gesendet wird und welche Inhalte auf der Webplattform solarprotocol.net angezeigt werden, hängt davon ab, wo und wie stark die Sonne gerade scheint. Die Website stellt künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten zu Themen wie zukünftige Datenspeicherung und Solarenergie zur Verfügung. Untersucht wird, wie die Interaktion der Sonne mit der Erde das Leben auf unserem Planeten prägt.

An der Medienstation könnt ihr die Webplattform selbst erkunden.

Der Solar Server des MGGU wurde für die Ausstellung gebaut und an das internationale Servernetzwerk angeschlossen, das die Webplattform Solar Protocol hostet. Auf jedem solarbetriebenen Server des Netzwerks ist eine Kopie der Website www.solarprotocol.net gespeichert. Wenn ein Browser eine Anfrage an die Website stellt, wird die Antwort von dem Server gesendet, der zu diesem Zeitpunkt am meisten Sonnenlicht abbekommt. Die Server kommunizieren untereinander und vergleichen ihre Eckdaten, um festzustellen, welcher Server zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten geeignet ist, die Browseranfrage zu beantworten. So untersucht diese Arbeit die Verwendung ‚natürlicher‘ statt künstlicher Intelligenz, indem Internetprotokolle mit der Logik oder Intelligenz der Sonne neu gedacht werden.

Blockadia*Tiefsee

Blockadia*Tiefsee ist ein sich wandelndes Kollektiv aus menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen wie Künstler*innen, Kurator*innen und Würmern. Im Zentrum ihrer Praxis steht die Beschäftigung mit den planetaren Veränderungen durch den Klimawandel und dem Umgang mit Ressourcen. Für die Ausstellung entsteht ein earthbed, in das Skulpturen des Kollektivs und der Würmer gleichberechtigt eingefügt sind. Darin integriert ist ein Wurmkompost, der im Rahmen eines Workshops eingerichtet wird. Während des Workshops werden Fragen diskutiert wie: Was können wir von Würmern und der Kompostierung lernen? Wie können wir ihre Methode der Umwandlung auf andere Lebensbereiche anwenden? Kompostieren erprobt eine gleichberechtigte Kollaboration, die auf Austausch und Teilhabe zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen beruht.

Sonntag, 13. April 2025 – 14:00 bis 18:00 Uhr

„Welcome to the Wormery“: Workshop mit Blockadia*Tiefsee

Anmeldung unter anmeldung@mggu.de oder an der Kasse.

Wetter- und Klimakontrolle

Das menschliche Verlangen, die Umwelt zu kontrollieren, reicht bis in älteste Zeiten zurück, von der Zähmung des Feuers bis zur Kultivierung von Nutzpflanzen und der Bewirtschaftung von Wasserressourcen. Mit dem Fortschreiten wissenschaftlicher Erkenntnisse nahm auch das Bestreben zu, über die Natur in größerem Umfang Kontrolle auszuüben. Bedeutende Entwicklungen in der Mathematik, Physik, Astronomie, Biologie und Chemie veränderten im 16. und 17. Jahrhundert den Blick der Gesellschaft auf die Natur. Diese sogenannte „Wissenschaftliche Revolution“ legte die Grundlagen für das Studium der Erdatmosphäre, was zur Entstehung der Meteorologie als wissenschaftlicher Disziplin im 19. Jahrhundert führte. Mit diesem zunehmenden Wissen kam die Vorstellung auf, dass der Mensch das Wetter nicht nur vorhersagen, sondern auch manipulieren und kontrollieren könnte.

Im 20. Jahrhundert wurde diese Vorstellung durch den Aufstieg des Technikoptimismus verstärkt – der Überzeugung, dass technische Fortschritte selbst die komplexesten Probleme lösen könnten. Dieser Optimismus erstreckte sich auch auf die Kontrolle von Wetter und Klima, wo wissenschaftliche Forschung sich mit politischen und militärischen Interessen zu überschneiden begann. Während des Kalten Kriegs wurde die Kontrolle des Wetters für die globalen Supermächte zu einer strategischen Priorität. Sowohl die USA als auch die UdSSR erforschten Manipulationen der Atmosphäre als eine Form geopolitischer Macht, angetrieben von der Idee, dass „derjenige, der das Wetter kontrolliert, die Welt kontrolliert“ (Lyndon B. Johnson, 1962).

Zur selben Zeit wurde Wetterkontrolle in der Wirtschaft und der Landwirtschaft für sehr viel praktischere Zwecke erforscht. Regen zu machen, bzw. Niederschläge herbeizuführen, indem man Wolken mit Salzen oder anderen Chemikalien besprüht, wurde als eine Lösung für Dürren und ein Weg, landwirtschaftliche Erträge zu steigern, beworben. Allerdings blieben diese Bemühungen, wie viele technikoptimistische Initiativen, häufig weit hinter den Erwartungen zurück, mit widersprüchlichen Ergebnissen und unbeabsichtigten Folgen.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten beeinflusst die Vorstellung, dass menschengemachte Lösungen die Klimakrise ‚reparieren‘ können‚ die aktuellen Debatten darüber, wie den gegenwärtigen Umweltproblemen zu begegnen sei. Vom Geoengineering bis zur CO2-Abscheidung und -Speicherung löst der Traum, das Klima zu kontrollieren, weiterhin sowohl Hoffnungen als auch Kontroversen aus.

Beste İrem Köse

Gwenola Wagon

Die Videoarbeit Chronicles of the Dark Sun erzählt von einer dystopischen Zukunft, in der sich die Erde in Folge der sich zuspitzenden Klimakrise allmählich in eine Wüste verwandelt. Um das Fortbestehen der Menschheit zu gewährleisten, wurde die Sonne verdunkelt. So sollte eine weitere Erderwärmung gestoppt werden. Die Überlebenden befinden sich in den Kellern großer Observatorien in ewiger Dunkelheit. Um das nicht mehr sichtbare Bild der Sonne zu kompensieren, lassen die Menschen es von einer künstlichen Intelligenz rekonstruieren. Dies ist eine deutliche Bezugnahme auf den Experimentalfilm La Jetée (Am Rande des Rollfelds, F 1962, Regie: Chris Marker), in dem Zeitreisen durch lebhafte Erinnerungen an die Zeit vor der Katastrophe möglich werden. Wagon thematisiert hier nicht nur inhaltlich den Einsatz von KI-Technologien, sondern auch formal: Das Video wurde mit generativen KI-Plattformen erstellt oder mit klassischen Bildbearbeitungsfiltern retuschiert.

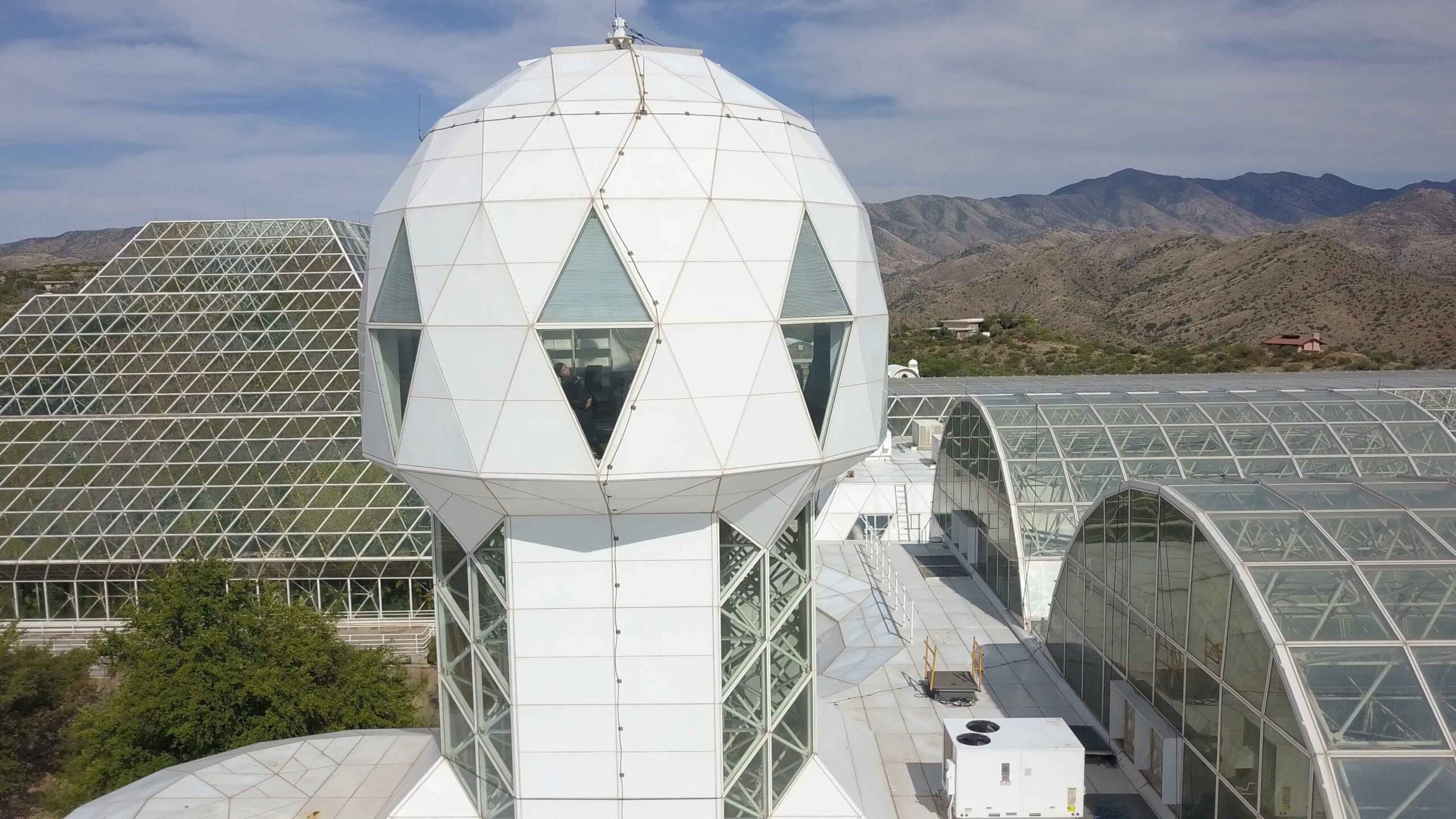

Nina Fischer & Maroan el Sani

Metakosmia (griech. für leere Räume zwischen den Welten) beschäftigt sich mit dem Überleben in einer Zukunft, in der Extremwetterereignisse die Umwelt unbewohnbar gemacht haben. Aus der Perspektive einer Ameise wird eine Teenagerin beobachtet, die in der Biosphäre 2 lebt. Das riesige Glashaus in der Wüste von Arizona wurde 1991 als ein von der Außenwelt unabhängiges, sich selbst erhaltendes Ökosystem errichtet. Acht Künstler*innen und Wissenschaftler*innen lebten darin für zwei Jahre, um zu beweisen, dass ein Überleben in künstlichen Ökosystemen möglich sei. Das Projekt sollte Erkenntnisse für das Überleben auf Mond- oder Marsbasen liefern. Es galt jedoch als gescheitert, weil die CO2-Werte unerwartet stark anstiegen. Heute forschen Wissenschaftler*innen der University of Arizona in der Biosphäre 2 zu Klimaresilienz.

Dekoloniale Zukünfte

Die Klimakrise betrifft die Zukünfte aller Menschen, dies jedoch nicht im gleichen Maße. Schon bei der Verursachung des Klimawandels gibt es eine große Diskrepanz weltweit. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren die ärmsten 45% der Weltbevölkerung für 7% und die reichsten 7% für 50% der Emissionen verantwortlich. Die Folgen dieser zerstörerischen Politik werden jedoch die Menschen des sogenannten globalen Südens auf ungleich stärkere Weise treffen. Über dekoloniale Zukünfte nachzudenken, bedeutet, vergangenes und gegenwärtiges Unrecht aufzugreifen und zugleich auch alternative Szenarien zu entwerfen. Dabei machen Künstler*innen und Wissenschaftler*innen auf fortwirkende koloniale Strukturen oder die planetare Gerechtigkeitskrise aufmerksam. Sie stellen scheinbar allgemeingültige Wahrheiten in Frage und rücken alternative Lebens- und Weltbezüge in den Mittelpunkt. Entworfen werden Zukünfte, die auf eine Überwindung verinnerlichter Wertvorstellungen, Stereotype und Denkmuster abzielen, welche auch nach dem Ende der Kolonialzeit fortbestehen. Durch die Visualisierung alternativer Zukünfte werden neue Erkenntnisse produziert, die unabhängig von tradiertem Geschichtswissen und Gegenwartsbeobachtung, also auch jenseits von dominanten Ideen von Zukünften in einer Welt des Klimawandels angesiedelt sind.

Die Vorstellung, dass die Erde durch Naturkatastrophen unbewohnbar geworden ist und ein großer Teil der Menschheit diese mit Raumschiffen verlassen muss, findet sich in unserer Zeit nicht nur als spekulative Fiktion, sondern auch in ganz konkreten Plänen, wie der Besiedelung des Mars. In der alternativen Geschichte des Videospiels Terra Nova von Maize Longboat kehren die Nachfahren der einstigen Flüchtlinge als Kolonisator*innen auf die Erde zurück. Nun entsteht die Situation eines Erstkontakts.

Die Werkserie Tamizh Futurism von Adhavan Sundaramurthy basiert dagegen auf einer der ältesten klassischen Sprachen der Welt. Die tamilische Sprache wird auf dem indischen Subkontinent seit über 2.500 Jahren gesprochen, derzeit sprechen sie mehr als 70 Millionen Menschen weltweit, hauptsächlich im indischen Bundesstaat Tamil Nadu und in Sri Lanka. Die Geschichte der tamilischen Sprache lässt sich bis in die Sangam-Zeit zurückverfolgen, die etwa von 300 v. Chr. bis 300 n. Chr. dauerte. Die Objekte der Werkserie wurden durch die Interpretation und Kombination von tamilischer Grammatik, tamilischer Sangam-Literatur, tamilischer Lautmalerei und der formalen Ästhetik der tamilischen Architektur entwickelt. Alternative Stadtansichten zeigt auch Jordan Rita Seruya Awori, die mit Hilfe von KI-Programmen wie Midjourney und ChatGPT nicht nur Bildwelten entstehen lässt, die verschiedene Städte in der Installation IWAPO – Cities Reimagined so zeigen, wie sie aussehen könnten, wenn die Kolonisierung anders verlaufen wäre, sondern auch eine ganze Nation – KAZURI – imaginiert, deren Sprache und Kultur auf Swahili, Englisch und Deutsch basiert, drei Sprachen, die die Künstler*in spricht. Anstatt Antworten zu geben, wie die Zukünfte aussehen werden, verhandeln die Künstler*innen vor allem Fragen: Wie würde ein tamilischer Wolkenkratzer aussehen? Wie ein öffentlicher Platz, der nicht nach dem Vorbild westlicher Einflüsse gestaltet wurde? Welche Fragen hierbei gestellt werden, ist immer auch ein Produkt der Geschichte, Kultur und des Hintergrunds der*des Fragenden.

Laura Domes

Adhavan Sundaramurthy

Der Architekt Adhavan Sundaramurthy entwickelt in Tamizh Futurism Architekturen für alternative, postkoloniale Zukünfte. Dafür verwendet er grammatikalische Besonderheiten der tamilischen Sprache. Tamil ist eine der ältesten noch erhaltenen klassischen Sprachen, mit einer reichen, 2.500 Jahre alten Geschichte und einer lebendigen literarischen Tradition. Weltweit wird sie von mehr als 70 Millionen Menschen gesprochen, hauptsächlich im indischen Bundesstaat Tamil Nadu und in Sri Lanka. Die gezeigten Plastiken wurden von Ivan Zubarev (HfG Offenbach) im 3D-Druck umgesetzt. Das Tapetendesign Karu (tamil. für Samen, Kern oder Schoß) wurde von Sundaramurthy eigens für die Ausstellung entwickelt. Es ist von den reichen Texturen indischer Seidensaris inspiriert und verwendet Motive aus der dravidischen Tempelarchitektur, die an gemeißelte Säulen, Figuren und Geometrie erinnern.

Jordan Rita Seruya Awori

IWAPO bedeutet „Was wäre, wenn“ auf Swahili und zeigt mit Hilfe des KI-Programms Midjourney erzeugte spekulative Versionen von Städten. Nairobi, die Heimatstadt der Künstlerin, dient als Hauptinspirationsquelle. An dieser spielt sie sowohl die Abwesenheit kolonialer Einflüsse als auch die potenziellen Auswirkungen verschiedener Kolonisatoren wie Tokio, Peking, London, Frankfurt und Paris durch. Für diese Ausstellung hat Awori in Zusammenarbeit mit ChatGPT die neue Nation KAZURI erfunden. Deren Kultur und Sprache ist von den drei Sprachen geprägt, die die Künstlerin spricht: Swahili, Englisch und Deutsch.

Die Besucher*innen sind eingeladen, an der Erweiterung des Projekts teilzunehmen und der Künstlerin im Flur weitere spekulative Stadtversionen zur Umsetzung vorzuschlagen.

Geoengineering

Geoengineering beschreibt die Idee, dem Klimawandel durch gezielte Eingriffe in die geophysikalischen Prozesse des globalen Klimasystems zu begegnen. Das globale Klimasystem soll reguliert und repariert werden. Was diese Idee so umstritten macht, ist ihre klimapolitische Logik, aber auch die Unwägbarkeit der Folgen dieser Eingriffe. Im Gegensatz zu konventionellen Klimaschutzmaßnahmen, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen zu vermeiden, geht es beim Geoengineering darum, den Erderwärmungseffekt bereits freigesetzter Emissionen umzukehren oder auszugleichen. Geoengineering adressiert insofern nicht die gesellschaftlichen Treiber der Klimakrise. Vielmehr geht es um die Veränderung und Steuerung geophysikalischer Prozesse.

Geoengineering ist ein politisch umkämpfter und dynamischer Begriff, dessen Bedeutung sich im Laufe der Zeit stark gewandelt hat. Der italienische Physiker und Systemmodellierer Cesare Marchetti war es, der den Begriff 1977 erstmals im Zusammenhang mit der gezielten Veränderung des Klimas verwendete. Er arbeitete damals am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Österreich und entwarf einen Brennstoffkreislauf, bei dem emittiertes CO2 zunächst abgesondert und dann mithilfe absinkender thermohaliner Strömungen in der Tiefsee entsorgt werden könnte.

Heute wird der Begriff Geoengineering vor allem im Zusammenhang mit Maßnahmen verwendet, die darauf abzielen, einen Teil des auf der Erde eintreffenden Sonnenlichts in den Weltraum zu reflektieren (Solar Radiation Management – SRM). Ansätze zur CO2-Abscheidung und -Speicherung, wie Marchetti sie im Auge hatte, werden dagegen zunehmend aus dem umstrittenen Geoengineering-Konzept herausgelöst. So diskutiert der jüngste Sachstandsbericht des Weltklimarats solche Ansätze eines sogenannten Carbon Dioxide Removal (CDR) nicht mehr wie in früheren Berichten als Geoengineering oder Climate Engineering, sondern als konventionelle Klimaschutzmaßnahmen. Kritiker*innen bewerten diese Entscheidung als problematische Normalisierung von Maßnahmen mit unabsehbaren Folgen.

Julia Schubert

Colin Lyons

Colin Lyons reflektiert in seiner Grafikserie We will find salvation in strategic chemical spills kritisch Vorschläge zur Klimamanipulation. Er greift Wolkenmotive des Kupferstechers und Alchemisten Hendrick Goltzius aus dem 16. Jahrhundert auf und ersetzt die darin ursprünglich abgebildeten Götter durch Pläne für Geoengineering. Dazu gehören spekulative Vorschläge wie ein planetarer Sonnenschirm oder die Injektion reflektierender Schwefelpartikel in die Stratosphäre, aber auch ein nicht genehmigtes Experiment, bei dem 2012 vor der Küste von British Columbia 100 Tonnen Eisensulfat in den Pazifik gekippt wurden. Für seine Radierungen und Siebdrucke verwendet Lyons Materialien wie Erdöl, Schwefelsäure, Eisensulfat, Olivin, Meersalz, Kieselsäure und Pyrit, die in den thematisierten Geoengineering-Verfahren eine wichtige Rolle spielen.

In den Rahmen der Arbeiten sind kurze Texte in der Plansprache Esperanto eingearbeitet, die weltweit am weitesten verbreitet ist. Hier die Übersetzungen:

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Iron Fertilization, 2022

Oceana fekundigo estas formo de geoingenierado kiu implikas aldani nutrajojn al la supraj tavoloj de la oceano por stimuli fitaplanktonan agadon en provo malalagi la atmosferajn CO2-nivelojn. „Donu al mi duonan petrolsipon da fero, kaj mi donos al vi glaciepokon“ (J. Martin)

Die Ozeandüngung ist eine Form des Geoengineerings, bei der Nährstoffe in die oberen Schichten des Ozeans eingebracht werden, um die Aktivität des Phytoplanktons zu stimulieren und so den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu senken. „Gib mir einen halben Öltanker voll Eisen und ich gebe dir eine Eiszeit.“ (J. Martin)

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Direct Air Carbon Capture, 2022

Rekia aerkapto estas procezo de kaptado de karbondioksida rekte de la cirkaua aero kaj generado de koncentrita fluo de CO2 por selvestrado, utiligo au produktado de karboneutrala fuelo.

Bei der direkten Luftabscheidung wird Kohlendioxid direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden und ein konzentrierter CO2-Strom zur Speicherung, Nutzung oder Herstellung von CO₂-neutralem Kraftstoff erzeugt.

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Marine Cloud Brightening, 2022

Mara nubheligado rilatas al albeda modiftekniko kiu planas pliigi la reflektiveco kaj eventuale vivdaurijn, de certajnnuboj por reflekti pli da sunlumo reen en kosmon kaj parte kompensi kelkajn el la efikoj de klimate sango. la plej ofta propono patingi tiem celon estas injekti nature okazantan marsalon en nubajn suprenfluojn.

Bei der Aufhellung mariner Wolken handelt es sich um eine Technik zur Veränderung der Albedo [Fähigkeit einer Oberfläche, die Sonnenergie zu reflektieren], deren Ziel darin besteht, die Reflexionsfähigkeit und möglicherweise auch die Lebensdauer bestimmter Wolken zu erhöhen, um mehr Sonnenlicht ins All zurückzulenken und so einige der Auswirkungen des Klimawandels teilweise auszugleichen. Der häufigste Vorschlag, dieses Ziel zu erreichen, ist die Injektion von natürlich vorkommendem Meersalz in die Aufwinde von Wolken.

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Arctic Ice Restoration, 2022

Proponoj por restarigi arktan marglacion: 1) 10-milionaj flosantaj akvartas pli varman akvon gis la pli malvarmeta surfaco. 2) artefaritaj glacimontoj formitaj per sensaligo kaj jetado de arkta marakvo por resti frosta ce pli altaj terliigante la reflektivecon de arkta glacio per disjetante maldikan tavolon de silikaj partikloj.

Vorschläge zur Wiederherstellung des arktischen Meereises: 1) 10 Millionen schwimmende Pumpen transportieren wärmeres Wasser von der Oberfläche in kältere Tiefen, um die Oberflächentemperatur zu senken. 2) Künstliche Eisberge, gebildet durch Entsalzung und Versprühen von arktischem Meerwasser, um diese in höheren Lagen gefroren zu halten. Zusätzlich soll die Reflexionsfähigkeit des arktischen Eises durch das Ausbringen einer dünnen Schicht aus Silikatpartikeln erhöht werden.

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Stratospheric Aerosol Injection, 2022

stratosfera aerosolinjekto estas proponita metodo de suna geoingenieredo por redukti hom induktiten mondvermigon. ci tio enkondukus aerosolgin en la stratosferon por krei malvarmigan afikon per tutmonda malheligo, kiu okazas nature de vulkanaj erupciaj.

Stratosphärische Aerosolinjektion ist eine vorgeschlagene Methode des solaren Geoengineerings zur Reduzierung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung. Dabei würden Aerosolpartikel in die Stratosphäre eingebracht, um einen kühlenden Effekt durch globale Verdunkelung zu erzeugen [Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch reflektierende Partikel] – ein Phänomen, das natürlich nach Vulkanausbrüchen auftritt.

Colin Lyons: We will find salvation in strategic chemical spills: Planetary Sunshade, 2022

Planeda sunsirmilo estas spaca megastrukturo ce (SEL-1). Gi povus malhepi la klimaton sperti devastan temperaturaltigon kaj ankau povus produkti puran energion por uzo en spaco au sur la Tero.

Ein planetarer Sonnenschirm ist eine Weltraum-Megastruktur am Lagrange-Punkt 1 (SEL-1 [Punkt zwischen Sonne und Erde, an dem sich Gravitationskräfte ausgleichen]). Er könnte einen verheerenden Temperaturanstieg im Klima verhindern und zudem saubere Energie für den Einsatz im Weltraum oder auf der Erde erzeugen.

Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften

Die Objekte der Sammlung des Instituts für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Goethe-Universität sind Nachbauten von technisch-wissenschaftlichen Geräten und Instrumenten aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis. Sie wurden aus dem griechischen und anderen Kulturkreisen der Spätantike übernommen und weiterentwickelt bzw. sind im Mittelalter und der Frühen Neuzeit neu entstanden. Die hier gezeigten Geräte dienten zur Vorhersage von Sternenkonstellationen, zur Bestimmung von Zeitverläufen und zur Erforschung von chemischen Prozessen. Sie zeigen das menschliche Bedürfnis, die Welt zu verstehen und durch dieses Verständnis Zukünfte vorhersagen und analysieren zu können.

Oliver Ressler

Das Video Carbon and Captivity entstand im Technologiezentrum Mongstad (TCM) in Norwegen, der weltweit größten Anlage für CCS-Technologien (Carbon Capture and Storage / Kohlenstoffabscheidung und -speicherung), die ein Joint Venture zwischen dem norwegischen Staat, Equinor, Shell und TotalEnergies ist. CCS wird als technische Lösung zur Verhinderung einer katastrophalen globalen Erwärmung präsentiert. Dabei wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre extrahiert und unter dem Meeresboden gespeichert. Doch die Technologie ist unausgereift: Neben Speicherproblemen sind hohe Energiemengen erforderlich und ein Einsatz in größerem Rahmen ist daher zu teuer. Ressler setzt sich hier kritisch mit der Brennstoffindustrie auseinander, die als Hauptverursacher des erhöhten CO2-Ausstoßes jetzt mit der Dekarbonisierung neue Geschäftsmodelle zu erschließen versucht.

Das Sitzmöbel Storage Block (Speicherblock) besteht aus biobasiertem Harz und weist vergleichbare Eigenschaften auf wie aus fossilen Energieträgern produzierte Kunststoffe. Es speichert jedoch das während des Pflanzenwachstums gebundene Kohlendioxid. Diese Methode der CCU (Carbon Capture and Utilization / Kohlenstoffabscheidung und -verwertung) ist ein Gegenentwurf zu CCS (Carbon Capture and Storage / Kohlenstoffabscheidung und -speicherung). Das Wort „block“ verweist sowohl auf die Form des Objekts als auch auf mögliche Aktionen des zivilen Ungehorsams: Das Blockieren, z.B. von klimazerstörerischer Infrastruktur, kann auch im Sitzen ausgeübt werden. Das Bild eines Protests von Ende Gelände 2016 in der Lausitz ist im Hintergrund eingefügt. Zu sehen sind Aktivist*innen, die die Bahnstrecke zwischen dem Braunkohletagebau und dem Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe blockieren.

Globale Erwärmung

Globale Erwärmung bezeichnet den andauernden, langfristigen Anstieg der durchschnittlichen globalen Oberflächentemperaturen, der vor allem von Menschen durch Treibhausgas-Emissionen seit der Industrialisierung verursacht wurde und wird. Menschliche Aktivitäten, wie das Verbrennen fossiler Kraftstoffe, Entwaldung, Massentierhaltung und der Einsatz von Düngemitteln, entlassen Treibhausgase, wie Kohlendioxid und Methan, in die Atmosphäre, wo diese sich ansammeln und den Planeten davor abschirmen, Wärme ins Weltall abzugeben. Während die globale Erwärmung nur einen Aspekt des sich wandelnden Klimas auf der Erde darstellt, wird der Begriff oft synonym mit dem umfassenderen des ‚Klimawandels‘ verwendet, da er dessen greifbarsten Effekt beschreibt: steigende Temperaturen. Die globalen Durchschnittstemperaturen, sagen Wissenschaftler*innen, lagen im Jahr 2024 bereits 1,6°C über dem vorindustriellen Niveau und sind seit 1970 schneller angestiegen als jemals zuvor.

Die Grundlagen, um die anthropogenen Ursachen der globalen Erwärmung zu verstehen, wurden bereits im 19. Jahrhundert durch erste wissenschaftliche Untersuchungen des Treibhauseffekts gelegt. Charles David Keelings Forschung in den 1950er Jahren erbrachte jedoch erstmals den Nachweis eines ständig steigenden CO2-Gehalts und legte einen deutlichen Aufwärtstrend dar, welcher der zunehmenden Industrialisierung entsprach und als „Keeling-Kurve“ bekannt ist. Ab den 1960er Jahren führte das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wie dem Aufkommen der globalen Umweltbewegung und der Anwendung neuer Beobachtungs-, Berechnungs- und Modellierungsmethoden und -technologien in der Klimawissenschaft, zu einer wachsenden Politisierung des Klimawandels. Insbesondere in den späten 1980er und den 1990er Jahren nahmen internationale Bemühungen, den Klimawandel zu adressieren, an Fahrt auf.

Dies fand seinen Höhepunkt in dem richtungsweisenden Kyoto-Protokoll von 1997, dem ersten internationalen Abkommen, das verbindliche Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen festlegte. Diese Grundlage bahnte den Weg für das Pariser Klimaabkommen 2015, in dem sich 197 Staaten und die EU dazu verpflichteten, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, mit einem angestrebten Ziel von 1,5°C. Gegenwärtige Klimaszenarien erkunden ein Spektrum an klimatischen Zukünften, unter denen eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C bis 2100 das Best-Case-Szenario darstellt, während weniger optimistische Szenarien davon ausgehen, dass die Erwärmung bis zu 4,4°C ausmachen könnte. Auch in den optimistischsten Szenarien wird angenommen, dass die globale Erwärmung innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte 1,5°C dauerhaft überschreiten wird. Die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels sind heute schon überall auf dem Planeten zu spüren – vom steigenden Meeresspiegel bis zur verstärkten Häufigkeit und Heftigkeit von Extremwetterereignissen wie Dürren und tropischen Wirbelstürmen – und werden sich mit jedem Zehntelgrad Erwärmung verschärfen. Diese Auswirkungen sind jedoch nicht gleichmäßig verteilt – Regionen und Gemeinschaften, die historisch am wenigstens zum Klimawandel beigetragen haben, sind häufig überproportional betroffen. Überlegungen zu klimatischen Zukünften kreisen daher nicht nur um Möglichkeiten der Emissionsminderung und der Anpassung an den Klimawandel, sondern werden auch von Forderungen nach Klimagerechtigkeit begleitet.

Naomi Bi & Beste İrem Köse

Superflux

Algen sind eine wertvolle, aber bisher wenig anerkannte und zu wenig genutzte Ressource, die sich leicht züchten und vielseitig verwenden lässt. Darüber hinaus haben Algen einen großen Einfluss auf unsere Ökosysteme: Sie binden große Mengen Kohlendioxid, produzieren Sauerstoff und können Küstenerosion verhindern. Die spekulative Videoarbeit The Seas Are No Longer Dying, stellt eine Algenfarm in etwa 30 Jahren vor, als die Einführung neuer Vorschriften, Protokolle und Technologien zu einer florierenden Algenindustrie geführt hat. Hier werden Algen sorgfältig gepflegt und kreativ genutzt. Das Video beginnt über dem Meeresspiegel, wo wir eine riesige Gemeinschaft von Algenzüchter*innen, Technolog*innen und Innovator*innen beobachten. Dann tauchen wir unter die Wasseroberfläche, wo spiralförmige Bänder aus Algen wachsen, soweit das Auge reicht.

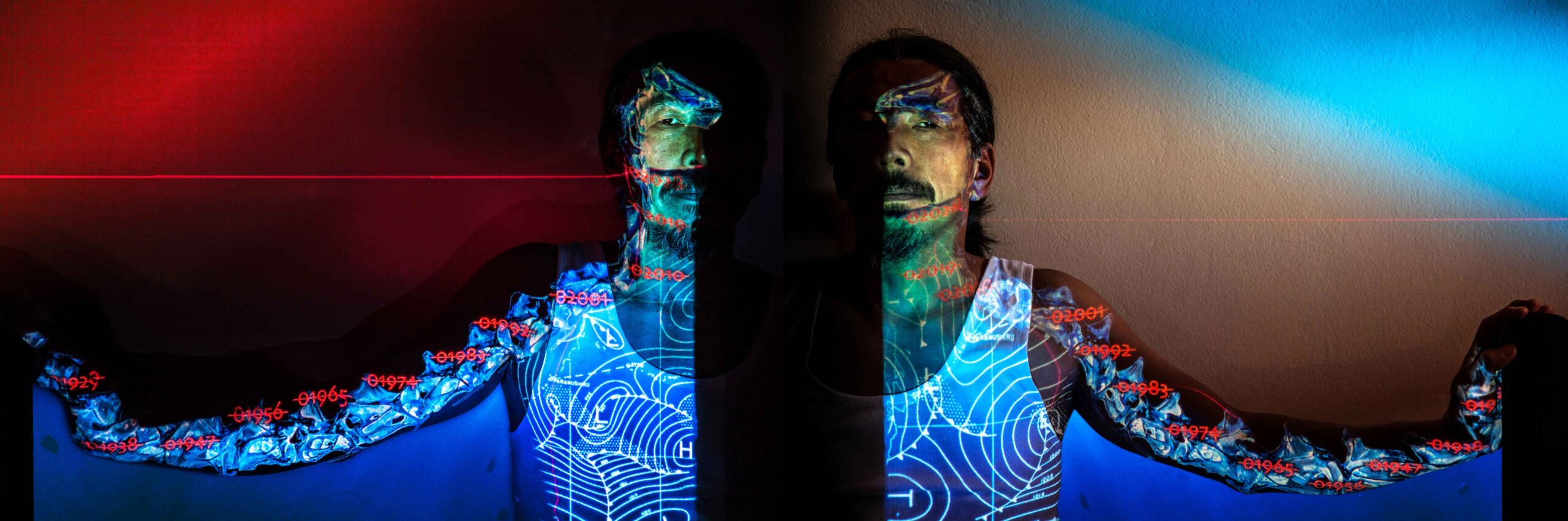

Joshua Wodak

In seiner Fotoserie When I Was Buoyant thematisiert Joshua Wodak die Beziehung zwischen Mensch und Natur im Kontext der existentiellen Bedrohung durch einen steigenden Meeresspiegel. Reflektiert werden die Auswirkungen des Klimawandels in unterschiedlichen Szenarien, je nachdem, ob das Ziel einer globalen Erwärmung um 2°C eingehalten wird oder nicht. Wodak spricht davon, dass die Menschheit ein unbeabsichtigtes Experiment mit der Biosphäre durchführe. Seine Werke schaffen eine Verbindung zwischen wissenschaftlichen Messdaten und körperlichen Erfahrungen, die das Gefühl des Umhertreibens in einem Ozean einfängt. Die individuelle Realität des Menschen wird so als Teil eines komplexen Systems neu interpretiert. Die Werke laden gleichzeitig dazu ein, über die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung nachzudenken und die planetaren Ausmaße und Zeitlichkeiten des Anthropozäns zu reflektieren.

Globale Umweltprobleme

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben menschliche Aktivitäten die globale Veränderung der Umwelt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Tempo beschleunigt. Dies ist als Große Beschleunigung bekannt. Der rasche Anstieg des Energieverbrauchs, der industriellen Expansion, nicht-nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken, des Raubbaus an natürlichen Ressourcen und der großflächigen Transformation von Landschaften gehört zu den Haupttreibern einer ‚dreifachen planetaren Krise‘ – Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung. Etwa zur selben Zeit wurden Umweltfragen zu einem weltweiten Anliegen. Rachel Carsons Buch Der stumme Frühling (1962) beleuchtete die schädlichen Auswirkungen von Pestiziden auf Ökosysteme und entfachte ein weitverbreitetes Umweltbewusstsein. Ein Jahrzehnt später, 1972, markierte die UN-Konferenz über die Umwelt des Menschen in Stockholm den ersten großen internationalen Versuch, globale Umweltfragen zu adressieren. Nur wenige Wochen zuvor war der vom Club of Rome beauftragte Bericht Die Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden, der Systemmodelle verwendete, um die Folgen eines unkontrollierten Wachstums der Wirtschaft und der Bevölkerung für endliche planetare Ressourcen vorherzusagen. Er warnte davor, dass ohne signifikante Veränderungen in der Nutzbarmachung von Ressourcen kritische ökologische Grenzen überschritten werden könnten und so die Zukunft des Lebens auf der Erde gefährdet werden würde. Darauf aufbauend veröffentlichten die Vereinten Nationen im Jahr 1987 den Bericht Unsere gemeinsame Zukunft, auch als Brundtland-Bericht bekannt, mit dem der globale Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung beginnt, die als eine Entwicklung definiert wurde, welche „die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt, ohne das Vermögen zukünftiger Generationen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, zu beeinträchtigen“.

Trotz dieser frühen Bemühungen, die planetare Krise zu adressieren, schreiten Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung weiter voran. Die Folgen des Klimawandels sind heute bereits sichtbar, von Temperaturrekorden bis zu immer heftigeren Wetterereignissen. Mittlerweile schwindet die Vielfalt der Ökosysteme und Spezies auf dramatische Weise, etwa eine Million Pflanzen- und Tierarten sind vom Aussterben bedroht, was Auswirkungen auf das menschliche sowie das nicht-menschliche Leben weltweit hat. Die Luftverschmutzung alleine trägt jedes Jahr zum vorzeitigen Tod von Millionen bei und unterstreicht damit den akuten menschlichen Preis der Umweltzerstörung.

In diesem Zusammenhang beteiligen sich Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Gemeinschaften gleichermaßen an Versuchen, mögliche planetare Zukünfte zu verstehen, vorherzusehen und zu imaginieren. Von verheerenden Kipppunkten bis zu Visionen eines transformativen Wandels und von Resilienz zeigen diese vielfältigen Perspektiven das Spektrum möglicher Pfade in die Zukunft auf. Graphen, Illustrationen und Narrative zeigen uns Zukünfte, die der Reparatur bedürfen in Szenarien eines ‚Business as usual‘, das zu schwerwiegenden, unwiederbringlichen Schäden führen könnte, während Szenarien der reparierten Zukunft unterstreichen, dass es noch möglich ist, unsere Richtung zu ändern und Wege zu erkunden, wie wir nachhaltigere, gerechtere und gleichberechtigtere Zukünfte erreichen können.

Naomi Bi

Maximilian Prüfer

Maximilian Prüfer thematisiert in seinen hier gezeigten Arbeiten den dramatischen Rückgang der weltweiten Insektenpopulationen, insbesondere der Wildbienen, und dessen Folgen für Mensch und Natur. Ausgangspunkt war eine Reise in ein insektenfreies Tal in Sichuan, China: Die Menschen dort müssen Blüten von Hand bestäuben, um ihre Ernte zu sichern. Die Ursachen des dortigen Artensterbens gehen auf den sogenannten Spatzenkrieg in den 1950er Jahren unter Mao zurück, in dem die Spatzenpopulationen massiv dezimiert wurden. In der Folge kam es zu Schädlingsausbrüchen, welche wiederum mit Pestiziden bekämpft wurden. Prüfer zeigt, wie viel menschliche Anstrengung nötig ist, um den Verlust an Biodiversität auszugleichen, symbolisiert durch die Ernte einer einzelnen Birne, deren Blüte er selbst von Hand bestäubt hat.

Quantencomputing

Quantencomputing ist eine revolutionäre Technologie, die potenziell Aufgaben bewältigen kann, die für heutige Supercomputer noch unlösbar erscheinen. Während klassische Computer mit Bits arbeiten, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen, nutzen Quantencomputer Qubits. Diese können durch Überlagerung von Quantenzuständen nicht nur 0 oder 1, sondern jede beliebige Kombination aus beidem darstellen. Dadurch sind Quantencomputer in der Lage, komplexe Probleme parallel zu berechnen. Das macht sie zu einem vielversprechenden Werkzeug für die Zukünfte. Wissenschaftler*innen der Goethe-Universität entwickeln daher bereits jetzt Anwendungen für Quantencomputer, die erst noch realisiert werden müssen.

Wir leben in einer Zeit, in der die Quantentechnologie als Schlüssel zu einer neuen Ära betrachtet wird. Es wird z.B. spekuliert, dass Quantencomputing durch Molekulardynamik-Simulationen zur Entdeckung neuer Elemente und zur Revolutionierung des Gesundheitswesens beitragen könnte. Weitere Potenziale liegen im Bereich der Kryptographie und Materialwissenschaft. Es besteht die Hoffnung, dass Ressourcen effizienter verteilt und komplexe ökologische Probleme gelöst werden können.

Quantenphysik beschäftigt nicht nur die Wissenschaft, sondern hat auch die künstlerische Imagination erfasst. Die Kuratorin Ariane Koek hat zum Werk der Künstlerin Libby Heaney herausgearbeitet, wie Quantenphysik unser Verständnis von Realität und Objektivität in Frage stellt. Konzepte wie Überlagerung, Verschränkung und Unschärfe zeigen, dass die Welt nicht so festgelegt und messbar ist, wie es die klassische Physik vermuten lässt. Vielmehr ist alles fließend und unbestimmt. Diese radikalen Ideen fordern uns heraus, die Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten. So sollen Möglichkeiten für eine Entkolonialisierung und Entimperialisierung unserer gegenwärtigen Realität eröffnet werden. Die Vorstellung mehrerer parallel existierender Realitäten bietet nach Koek auch Trost in einer Zeit, die von Unsicherheit und Ängsten geprägt ist. Diese Fluidität spricht insbesondere soziale Bewegungen wie die Queer- und Trans-Kultur an, da sie Binaritäten aufbrechen und eine Vorstellung von Identität als etwas Dynamisches und Veränderliches fördern.

Dennoch gibt es auch tiefgreifende gesellschaftliche Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Anwendung von Quantentechnologien. Wer wird diese Technologien kontrollieren und besitzen? Werden sie dazu verwendet werden, bestehende Ungleichheiten zu verstärken, oder können sie dazu beitragen, neue Weltordnungen zu schaffen, die auf Wechselwirkung und Fluidität basieren? Oder werden sie Überwachungstechnologien stärken? Zudem müssen wir uns fragen, welche ökologischen und gesellschaftlichen Kosten das Quantencomputing mit sich bringt, das beispielsweise durch die notwendige Kühlung auf bis zu -270°C enorm viel Energie verbraucht.

Tim Pickartz

Libby Heaney

Die Künstlerin und Quantenphysikerin Libby Heaney beschäftigt sich in ihrer Videoarbeit Q is for Climate (?) mit der Frage, ob uns zukünftig Quantencomputer Wege aus der Klimakrise aufzeigen können. Ein eigens von ihr entwickelter Quantencomputercode erzeugt 32 Videos gleichzeitig. Dabei überlagern sich Simulationen von Landschaften, Quantencomputern und einem Kraken, die nach und nach von einer Ölschicht überzogen werden. Diese verschiedenen Überlagerungen werden als Quantenverschränkung bezeichnet. Anders als in einem linearen Zeitverständnis wird hier die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zustände hervorgehoben. Diese macht es möglich, Zukünfte im Sinne eines quantenbasierten Weltverständnisses immer im Plural zu denken.

Biodiversität

Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde – von den kleinsten Mikroorganismen über Pflanzen und Tiere bis hin zu den komplexen Ökosystemen, in denen diese Lebewesen miteinander in Wechselwirkung stehen. Mit dem 1992 ausgehandelten Übereinkommen über die biologische Vielfalt wurde Biodiversität auch zu einem politischen Konzept. Durch Klimawandel, Lebensraumzerstörung, Umweltverschmutzung und die Ausbreitung invasiver Arten ist die biologische Vielfalt der verschiedenen Systeme jedoch massiv bedroht. Bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten werden in den nächsten Jahrzehnten durch den Einfluss des Menschen an den Rand des Aussterbens gedrängt bzw. werden aussterben. Expert*innen sprechen deshalb auch vom sechsten Massenaussterben in der Geschichte des Lebens auf der Erde.

Wälder sind dabei Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen, aber auch als Kohlenstoffspeicher und Klimaregulatoren von zentraler Bedeutung. Steigende Temperaturen und extreme Wetterereignisse wie Stürme oder Trockenperioden beeinträchtigen die Vitalität vieler Baumarten. Große Totholzmengen wiederum begünstigen die Ausbreitung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer. In Deutschland folgt daraus ein großflächiges Absterben der heimischen Fichtenmonokulturen, die im 19. Jahrhundert als ‚Brotbaum der Forstwirtschaft‘ angepflanzt wurden. Ziel dieser Maßnahme war es, Waldflächen großflächig nutzbar und im Hinblick auf den Holzertrag planbar zu machen, so dass sie bei kontinuierlicher Bewirtschaftung dauerhaft Holz liefern. Aus diesem Zusammenhang stammt auch der Begriff der Nachhaltigkeit.

In Zukunft müssen Wälder widerstandsfähiger und vielfältiger werden, um dem Klimawandel zu trotzen und als Lebensraum mit hoher Biodiversität zu dienen. Digitale Zwillinge bieten der Forschung eine Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen von Ökosystemen wie Wäldern unter verschiedenen Bedingungen zu simulieren. In diesen virtuellen Modellen, die auf realen Daten basieren, können verschiedene Szenarien durchgespielt werden. Langfristige Veränderungen der Waldstruktur, der Artenvielfalt und der Kohlenstoffspeicherfunktion können damit untersucht und gezielte Anpassungsstrategien entwickelt werden. So kann die forstwirtschaftliche Praxis transformiert werden, um langfristig gesunde und vielfältige Wälder zu erhalten und nicht nur kurzfristig wirtschaftliche Gewinne zu erzielen.

Auch Insekten sind für das ökologische Gleichgewicht unentbehrlich. Vor allem Bienen spielen eine Schlüsselrolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Ohne sie würden viele Pflanzenarten, insbesondere Obst und Gemüse, nicht mehr in ausreichender Menge gedeihen. Weltweit sind aber auch die Insektenpopulationen bedroht. Pestizide, Lebensraumverlust und Klimaveränderungen lassen ihre Masse schrumpfen. Das hat weitreichende Folgen für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion.

Der Mensch ist aber nicht nur der größte Bedrohungsfaktor für die Biodiversität, sondern auch eine entscheidende Schlüsselressource für ihren Erhalt: Durch einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft und den Schutz von Wäldern, Gewässern und anderen Lebensräumen können wir eine lebenswerte Zukunft für alle Arten sichern – inklusive des Menschen.

Tim Pickartz

Jana Hartmann

In ihren Arbeiten setzt sich Jana Hartmann mit den natürlichen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen rund um das Ökosystem Wald auseinander. Die zumeist vom Menschen gestalteten Wälder müssen sich verändern, um in einer Zukunft der Klimakrise überlebensfähig zu bleiben. Gleichzeitig verändert sich auch die Naturerfahrung durch die zunehmende Digitalisierung der Umwelt.

Die Rauminstallation Virtual Verdure ist das Ergebnis einer künstlerischen Forschung zu virtuellen Waldlandschaften, welche die real schwindende Natur scheinbar wiederauferstehen lassen. Sie geht der Frage nach, wie sich sowohl unsere Vorstellungen von Landschaft als auch unser Naturverständnis verändern und welche technologiebasierten Utopien sich daraus entwickeln mögen. Jana Hartmann experimentierte für diese Arbeit mit verschiedenen digitalen Bildgebungsverfahren wie In-Game-Fotografie, Fotogrammetrie und dem 3D-Druck virtueller Pflanzenmodelle.