9.10.2025 – 15.2.2026

SOLASTALGIE

Spaziergänge durch veränderte Landschaften

Landschaften sind ständigen Veränderungen unterworfen, die sich in Zeiten des Klimawandels besonders rasant und zerstörerisch gestalten. Können Landschaften schön und zugleich gefährdet sein? Die Ausstellung fragt nach der Ambivalenz von Trauer und Trost, von schönen und verletzten Landschaften, und nach unserem gespaltenen Verhältnis zur Umwelt. Die Widersprüchlichkeit unseres Naturverhältnisses spiegelt sich im Begriff der Solastalgie wider, der 2005 von dem australischen Philosophen Glenn Albrecht geprägt wurde. Er beschreibt das Gefühl einer schmerzlichen Sehnsucht nach einer verschwindenden, als Heimat begriffenen Landschaft im Angesicht des Klimawandels. Solastalgie impliziert Trauer und Wehmut über den unumkehrbaren Verlust ebenso wie Trost und Zuwendung.

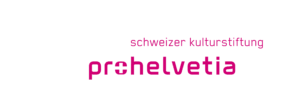

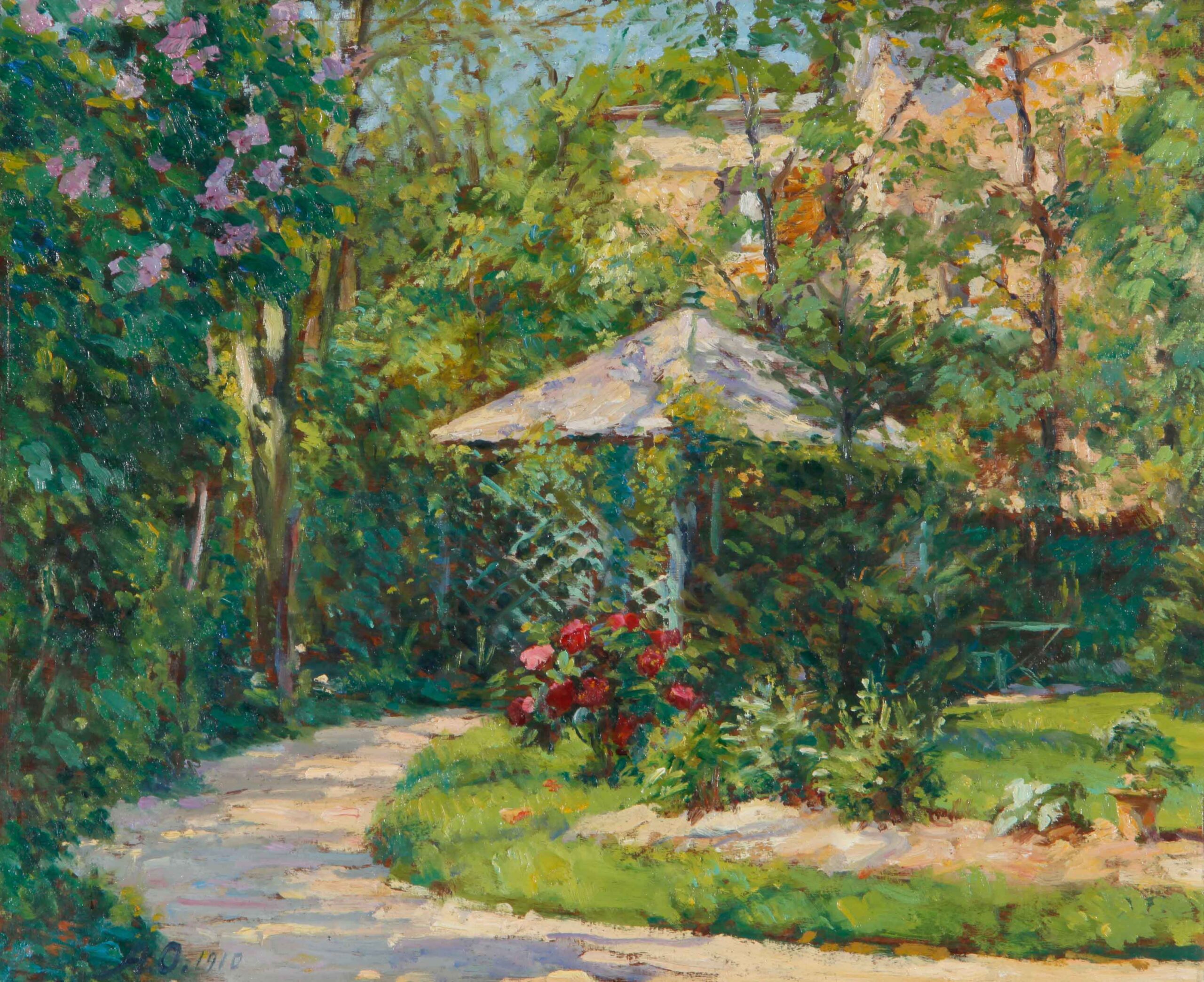

Mit dieser Ausstellung feiert das Museum Giersch der Goethe-Universität sein 25-jähriges Bestehen ebenso wie die 10-jährige Zugehörigkeit zur Universität. Historische Landschaftsgemälde des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts aus der Sammlung GIERSCH bilden den Ausgangspunkt, bereichert durch universitäre Forschungsperspektiven. Die historischen Malereien treten darüber hinaus in Kontakt mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen, die sich der gefährdeten Landschaft aus unterschiedlichen Perspektiven widmen: Dabei verhandeln sie etwa die Umnutzung urbaner Brachflächen, die Umweltverschmutzung durch den Abbau Seltener Erden, aber auch die individuelle Begegnung, das Sich-in-Bezug-Setzen zu Landschaft.

Die Ausstellung ist als Spaziergang konzipiert, der die Besucher:innen dazu einlädt, sich selbst einen Weg durch das Museum auszusuchen und dabei zeitgenössische und historische Ausblicke auf die Landschaft ebenso wie die Aussicht aus den Fenstern auf Main, Stadt und Garten wahrzunehmen.

Teilnehmende Künstler:innen und Wissenschaftler:innen (Auswahl): Andrea Acosta, Robert Anton, Ei Arakawa-Nash, Ferdinand Brütt, Anton Burger, Phillipp Franck, Ilana Halperin, Nelson Gray Kinsley, Marcus Maeder, Carl Morgenstern, Jakob Nussbaum, Jörg Oehlmann, Alfred Nathaniel Oppenheim, Daniela Ortiz dos Santos, Anton Radl, Asad Raza, Antje Schlottmann, Sascha Staubach, Wilhelm Trübner, Unknown Fields, Tatiana Vdovenko, Fritz Wucherer

Zukunftsticket – Ermäßigung für nachhaltige Anreise

Reisen Sie mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß? Dann erhalten Sie ermäßigten Eintritt im MGGU! Das Zukunftsticket ist eine umweltfreundliche Initiative: Die Ermäßigung kann an der Kasse gewährt werden, indem Sie einfach angeben, wie Sie angereist sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenAusstellungsrundgang

Einführung: SOLASTALGIE. Spaziergänge durch veränderte Landschaften

Landschaften sind einem ständigen Wandel unterworfen. In Zeiten des Klimawandels vollzieht sich dieser jedoch besonders rasant und zerstörerisch. Kann eine Landschaft zugleich schön und bedroht sein? Die Widersprüchlichkeit unseres Naturverhältnisses spiegelt sich im Begriff der Solastalgie wider, der 2005 von dem australischen Philosophen Glenn Albrecht (1953–) geprägt wurde: Er beschreibt das Gefühl einer Sehnsucht nach einer verschwindenden, als Heimat empfundenen Landschaft. Solastalgie umfasst Trauer und Wehmut über den unumkehrbaren Verlust, zugleich aber auch Trost und Hinwendung zu dem, was war, noch ist und auch sein könnte.

Die Ausstellung fragt nach dieser Gleichzeitigkeit von Trauer und Trost, von schönen und beschädigten Landschaften – und nach unserem heutigen Verhältnis zur Umwelt. Zugleich schlägt sie einen Bogen zur Geschichte des Museums, das im Herbst 2025 sein 25. Jubiläum feiert: Mit der Eröffnungsausstellung Kunstlandschaft Rhein-Main. Malerei 1806–1866 im Jahr 2000 stellte das Haus die Landschaft bereits als politisches Konstrukt und als malerisches Sujet in den Mittelpunkt. Historische Landschaftsgemälde aus der Sammlung GIERSCH bilden deshalb den Ausgangspunkt der Ausstellung Solastalgie. Ein zweites Jubiläum prägt das Jahr 2025: Vor zehn Jahren ging das Museum in die Trägerschaft der Goethe-Universität über. Universitäre Perspektiven auf Landschaft – von der Humangeographie über die Biowissenschaften bis hin zur Kunstgeschichte – werden daher durch Interviews und weitere Kooperationen ebenfalls Teil des Projekts.

Doch was bedeutet uns Landschaft heute? Wie nehmen wir sie wahr, wie setzen wir uns zu ihr in Beziehung? Landschaft beginnt nicht erst in der Ferne, sondern direkt vor unseren Fenstern: im Garten, mit der Brachfläche am Stadtrand, auf Feldern oder in urbanen Räumen. Landschaft ist dabei stets mehr als Natur: Sie ist Wahrnehmung, Vorstellung und kulturelles Konstrukt. Landschaft entsteht dort, wo wir sie sehen, benennen, deuten – und ebenso dort, wo wir sie verändern und in sie eingreifen.

Das Ausstellungsprojekt bringt historische Positionen der Landschaftsmalerei mit zeitgenössischen Arbeiten zusammen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die gefährdete Landschaft reagieren. Die Sammlung GIERSCH, gegründet von Senator E.h. Prof. Carlo Giersch und Senatorin E.h. Karin Giersch, legt den Schwerpunkt auf historische Landschafts- und Genremalerei des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts sowie Tier- und Aktplastiken. Aus dem Wunsch, regionale künstlerische Positionen zu fördern und die bürgerliche Stiftertradition Frankfurts fortzuführen, entstand eine Sammlung, die heute einen bemerkenswerten Blick auf die Kunstgeschichte der Region gewährt. Das Stifterehepaar ist weiterhin eng in die Auswahl neuer Werke eingebunden – ein persönliches Anliegen, das den lebendigen Charakter der Sammlung sichert. Die Gemälde der Sammlung GIERSCH begegnen hier Werken der Gegenwartskunst, die globale ökologische Fragestellungen aufgreifen und das Verhältnis von Mensch und Umwelt neu befragen.

Einen zentralen Bezugspunkt bildet dabei die Spaziergangswissenschaft des Soziologen Lucius Burckhardt (1925–2003). Burckhardt stellte die scheinbar einfache Frage: „Warum ist Landschaft schön?“ Seine Antwort: Weil wir sie als solche sehen. Landschaft ist kein fester Gegenstand, sondern entsteht in den Köpfen der Betrachtenden, durch Bilder, kulturelle und gesellschaftliche Prägungen. Landschaft ist „das, was wir sehen, während wir sie anschauen“. Burckhardt verstand den Spaziergang als Methode, um diese Prozesse sichtbar zu machen: Gehen bedeutet Wahrnehmen, und Wahrnehmen bedeutet, Landschaft immer wieder neu zu entwerfen.

Sein Ansatz führt uns vor Augen, dass Landschaft nicht nur aus Bergen, Wiesen und Flüssen besteht, sondern ebenso aus Wegen, Zäunen, Stromleitungen oder Autobahnen. Ob wir im Zug, im Auto oder zu Fuß unterwegs sind – stets verändert sich der Blick auf das, was wir Landschaft nennen. Der Spaziergang macht uns zu aktiven Produzent:innen von Landschaft, nicht zu passiven Zuschauer:innen.

In der Ausstellung übersetzt sich dieser Gedanke in eine räumliche Choreographie: Der Gang durch das Museumsgebäude wird selbst zu einem Spaziergang. Die Ausstellung folgt keiner chronologischen oder systematischen Ordnung, sondern einer assoziativen. Es gibt keine festgelegte Route, vielmehr ergeben sich Abzweigungen, Ausblicke und Unterbrechungen. Durch Türrahmen oder Fenster öffnen sich neue Blickachsen. Künstler:innen, deren Werken wir an einer Stelle bereits begegnet sind, tauchen an anderer Stelle erneut auf. Manchmal stehen wissenschaftliche Objekte neben poetischen, oder Bilder reagieren ohne Worte aufeinander. Einordnungen und neue Perspektiven werden durch Gespräche mit Wissenschaftler:innen der Goethe-Universität eröffnet, die man auf diesem Spaziergang trifft. Besucher:innen können sich also treiben lassen – von einem historischen Gemälde zu einer zeitgenössischen Videoinstallation, von einem Blick auf den Taunus im Bild zu einem Blick durch die Fenster auf den Main und die Stadt. So entsteht ein vielschichtiger Parcours, in dem sich Landschaft immer neu zusammensetzt.

Damit knüpft die Ausstellung zugleich an die Geschichte der Landschaftsdarstellung an, die seit dem 18. Jahrhundert eng mit Fragen des Sehens, der Bewegung und der Wahrnehmung verbunden ist. Schon der Philosoph Denis Diderot (1713–1784) beschrieb die Landschaftsmalerei als Einladung zu einem gedanklichen Spaziergang. Für Diderot ersetzt die gemalte Landschaft eine Natur, die im Begriff war zu verschwinden. Was wir heute „Solastalgie“ nennen – die Sehnsucht nach einer heilen, unberührten Welt – ist also kein Gefühl allein unserer Gegenwart. Heute, angesichts der ökologischen Krise, erweitert sich dieser Gedanke: Landschaft wird nicht mehr nur betrachtet, sondern als verletzliches Gefüge erlebt, das unsere Fürsorge braucht.

Die Ausstellung verbindet so Vergangenes mit Gegenwärtigem, regionale Bilder mit globalen Perspektiven, Kunst mit Wissenschaft. Sie lädt dazu ein, Landschaft als Resonanzraum zwischen Wahrnehmung, Erinnerung und Veränderung zu begreifen – und als ein Geflecht, in dem Schönheit und Bedrohung, Verlust und Hoffnung unauflöslich ineinandergreifen.

Wir wünschen Ihnen schöne Spaziergänge durch die Ausstellung!

Bedürfnisse der Mitwelt

Was braucht ein Baum, um zu gedeihen – Licht, Luft, Wasser, Zeit? Was braucht ein Gemälde, um zu überdauern? Und was braucht ein Mensch, um sich in einem Raum wohlzufühlen, zu arbeiten, zu verweilen? In den Räumen der historischen Wohnvilla treten drei Akteursgruppen miteinander in Beziehung: Bäume, Menschen und Ölgemälde. Ihre Bedürfnisse unterscheiden sich – und treffen doch im Museum aufeinander. In dieser Anordnung wird deutlich, dass ‚Umwelt‘ uns nicht gegenüber steht, sondern wir gemeinsam als ‚Mitwelt‘ mit anderen Lebewesen und natürlichen Prozessen existieren.

Im Zentrum steht Root Sequence. Mother Tongue (2017) von Asad Raza. Der Künstler bringt den Wald – einen Raum von Mythen und Märchen – in die museale Ordnung. Die 26 Bäume gelten Raza nicht als Objekte, sondern als Akteure: als individuelle Figuren in einem lebendigen Netzwerk, das auch die Menschen umfasst, die sich um sie kümmern. Gemeinsam mit Robert Anton, dem technischen Leiter des Wissenschaftsgartens der Goethe-Universität Frankfurt a.M., hat Raza Arten ausgewählt, die den erwarteten Klimabedingungen der nächsten 100 Jahre standhalten können. Nach Ende der Ausstellung werden sie auf dem Campus der Universität verpflanzt. Während ihres Aufenthalts im Museum werden sie von sogenannten Caretakern begleitet: Menschen, die sich um die Bäume kümmern und zugleich mit Besucher*innen ins Gespräch kommen. Das Werk versteht Pflege nicht als technische Dienstleistung, sondern als soziales Handeln, das Verantwortung, Aufmerksamkeit und Kommunikation umfasst.

Doch auch die Gemälde in diesen Räumen haben Bedürfnisse: Sie sind lichtempfindlich, materiell fragil, auf stabile klimatische Bedingungen angewiesen und sie reagieren auf ihre Umgebung nicht weniger empfindlich als lebende Organismen. Sie eröffnen außerdem in mehrfacher Hinsicht den Blick auf die Zeitlichkeit von Wald und Bäumen: Jakob Nussbaums Garten des Künstlers im Schnee (1927) zeigt kahle Bäume in einem winterlichen Frankfurt. Heute, rund hundert Jahre später, liegt vermutlich kaum Schnee im Garten des Museums. Daneben kann man auf Philipp Francks Blühender Obstbaum (1910) sehen, wie Bäume im Frühjahr wieder ausschlagen. Johann Heinrich Schilbachs Landschaft im Odenwald um den Ort Lindenfels (1830) ermöglicht uns einen Rückblick auf den regionalen Wald und seine malerische Interpretation vor fast 200 Jahren.

Wie sich eine Landschaft verändert, wenn der Mensch sie vor allem als Ressource versteht und somit keine Verantwortung für ihre Bedürfnisse übernimmt, zeigt im 1. Obergeschoss das Kollektiv Unknown Fields. Mythen und Geistwesen, die aus den deutschen Wäldern verschwunden scheinen, spürt Tatiana Vdovenko im 2. Obergeschoss nach.

Biotope in Veränderung

Ein Biotop ist ein Lebensraum, in dem bestimmte Pflanzen und Tiere eine Lebensgemeinschaft bilden. Doch wie verändern sich Biotope, und wo können neue entstehen?

Der Künstler und Forscher Marcus Maeder beschäftigt sich in seiner Installation mit einem neu entstandenen Biotop – dem brachliegenden Gelände des Spreeparks im Plänterwald, einem einstigen Berliner Freizeitpark. Zwischen stillstehenden Fahrgeschäften, den Ruinen leerstehender Restaurants und dem angrenzenden Spreeufer hat sich eine Wildnis mitten in der Stadt gebildet. Der Künstler hat im Park Audiorecorder und Wildkameras installiert und das Zusammenleben von Tieren, Pflanzen und Menschen aufgezeichnet. Aus dem gesammelten Material ist eine Klanglandschaft entstanden, die von der Lebensgemeinschaft zwischen Flora und Fauna im Park erzählt. Auf den Aufnahmen der Wildkameras begegnen uns vorbeihuschende Tiere, aber auch Menschen, die im Park Partys feiern oder ihn auf eigene Faust erkunden.

Auch die Gemälde der Sammlung GIERSCH zeigen unterschiedlichste Biotope – die waldigen Hänge des Taunus, wo Rehwild unterwegs ist, wie bei Nelson Gray Kinsley zu sehen, oder Phillipp Francks Obstgarten am Ufer des Kleinen Wannsees. Auf Christian Ernst Morgensterns Gemälde hingegen sieht man die Ruinen eines antiken Theaters mit romantischem Blick auf das Mittelmeer und den im Nebel verschwindenden Vulkan Ätna. Daneben ist eine Ruine anderer Art zu sehen – eine Felsattrappe im Spreepark.

Maeder hat außerdem die sich wandelnde Landschaft des Spreeparks fotografiert und daran anknüpfend die Posterserie Spekulative Botanik entwickelt, die im benachbarten Raum zu sehen ist. Hier entwirft er Gegenthesen zur Invasionsbiologie, die sich mit der Ausbreitung fremder Arten in hiesigen Ökosystemen beschäftigt und deren Begrifflichkeiten an die politisch aufgeladenen Diskurse der Migrationsdebatten erinnern. Im Kontrast hierzu geht es Maeder darum, sich neue, positive Beziehungen zwischen Menschen und Neobiota (gebietsfremde Arten, die durch menschlichen Einfluss ‚eingewandert‘ sind) vorzustellen und alternative Lesarten zu entwickeln.

Ist das Museum auch ein Biotop? Und wenn ja – wer lebt dort? Im Erdgeschoss sind es die 26 Bäume, die der Künstler Asad Raza für die Dauer der Ausstellung dort angesiedelt hat. Sie teilen sich den Raum mit den Gemälden der Sammlung GIERSCH, aber auch mit den Menschen, die das Museum besuchen oder dort arbeiten. Im 2. Obergeschoss wiederum begegnen uns in den Zeichnungen und Plastiken von Ilana Halperin Spuren von Biotopen und Begegnungen, die Millionen Jahre alt sind.

Auf den zweiten Blick

Wie können wir uns ein Bild von einer Landschaft machen? Indem wir uns auf Erkundung begeben und uns dabei Zeit nehmen, genau hinzusehen. Oder vielleicht auch, indem wir ein zweites Mal hinsehen, einen Ort erneut aufsuchen und dadurch neue Erkenntnisse gewinnen.

Die Künstlerin Andrea Acosta, die sich für Veränderungsprozesse von Landschaften interessiert, macht genau das: Sie erkundet städtische und ländliche Räume und erschließt sich diese durch das Sammeln von Materialien und Fundstücken. Steine, Äste, Laubblätter ebenso wie Betonfragmente oder andere Baumaterialien sortiert die Künstlerin nach Farbe, Form oder Größe. Zusammen mit Zeichnungen und Fotografien entsteht daraus eine rekonstruierte oder vielleicht sogar ganz neue (Stadt-)Landschaft.

Wie wichtig es dabei ist, einen zweiten Blick zu wagen, zeigt der Titel ihrer Installation: A veces hay que tropezar dos veces con la misma piedra – „Manchmal muss man demselben Stein zweimal begegnen“. Für die Frankfurter Version dieser Arbeit hat sich die Künstlerin auf Spurensuche durch die Stadt begeben und unter anderem am Osthafen, in der Umgebung der Schwanheimer Dünen und am Museumsufer neue Materialien gesammelt. Dabei kristallisierten sich der Main und seine Ufer als Fixpunkt von Acostas Erkundungsspaziergängen durch die Stadt heraus.

Die Gemälde der Sammlung GIERSCH, die gemeinsam mit Acostas Arbeit gezeigt werden, laden ebenfalls zum genauen Hinsehen ein. Zwei Arbeiten von Peter Becker aus dem Jahr 1862 scheinen uns auf den ersten Blick eine ähnliche Szenerie zu zeigen, bei genauerem Hinsehen aber stellt sich heraus, dass wir zwei unterschiedliche Orte sehen. Wilhelm Trübners Malerei, die den Ausblick von einer Terrasse auf eine Landschaft zeigt, ist ebenfalls Teil eines ‚Bildpaares‘, dessen Pendant sich im 2. Obergeschoss findet, wo uns auch Andrea Acosta erneut begegnet. Dort stellt die Künstlerin eine weitere Arbeit aus: Rehearsals for a transforming landscape beschäftigt sich mit Tagebaugebieten wie dem Hambacher Forst. Ausgehend von Satellitenaufnahmen begibt sich Acosta hier auf die Suche nach neuer Vegetation, welche die Brachfläche des Tagebaugeländes wieder besiedelt. Dabei zeigt sich, dass die erschöpfte Landschaft tatsächlich einem permanenten Veränderungsprozess unterworfen ist.

Landschaften im Umbruch sind auch in der Arbeit des Künstler:innenkollektivs Unknown Fields zu entdecken. Auch die im Erdgeschoss gezeigten Bäume von Asad Raza, die sich im Laufe der Jahreszeiten verändern, thematisieren den Wandel.

Landschaften im Umbruch

Wie können wir die Ressourcen der Natur zu unserem Vorteil nutzen, ohne sie auszunutzen? Kann der Abbau von Ressourcen überhaupt nachhaltig sein?

Das Künstler:innenkollektiv Unknown Fields, angeleitet von Kate Davies und Liam Young, beschäftigt sich mit dem Ressourcenabbau, der für unsere technologischen und digitalen Strukturen geschieht. Das Projekt Rare Earthenware entstand 2015 im Rahmen einer Expedition nach China. In der Inneren Mongolei befindet sich die weltweit größte Raffinerie zur Gewinnung von Seltenen Erden. Das Kollektiv verschaffte sich Zugang zu der Mine und filmte mit einer versteckten Kamera. Sie entnahmen Proben aus einem 10 km weiten Giftsee, der aus radioaktivem Schlamm besteht und beim Abbau der Seltenen Erden entstanden ist. Das Video zeigt die globale Lieferkette rückwärts, von den Containerschiffen, Häfen, Großhändlern und Fabriken zurück zu den Ufern des Sees.

Die Vasen wurden aus dem entnommenen Schlamm geformt. Sie entsprechen der Abfallmenge, die bei der Produktion eines Smartphones (380 g), eines Laptops (1,22 kg) sowie der Batterie eines Elektroautos (2,66 kg) entsteht. Gleichzeitig erinnern die Vasen in ihrer Schlichtheit an klassische Keramiken – ähnlich einer hübschen Blumenvase mit einem Strauß aus Zier- und Wildblumen, wie wir sie in Hanny Frankes Bild Goldlack im gotischen Krug (1965) sehen. So, wie der Strauß verwelken wird, sind auch die elektronischen Geräte vergänglich – sie altern vom ersten Tag an, an dem wir sie besitzen.

Die menschliche Nutzung von Landschaft kann auch zu Möglichkeiten führen, die sich die Natur wiederum selbst zunutze macht: Die Schwanheimer Eichen, zu sehen im gleichnamigen Bild von Peter Burnitz, konnten über 500 Jahre lang in Ruhe wachsen. Denn das umliegende Waldgebiet wurde bis ins frühe 20. Jahrhundert als Weideland für Schweine genutzt. Die Tiere pflügten das Gelände auf der Suche nach Eicheln regelmäßig um, so dass der Wald an dieser Stelle immer lichter wurde und die Eichen sich frei entfalten konnten.

So fern uns die toxische Bergbaulandschaft erscheinen mag, so nah sind uns doch ihre Produkte – das Smartphone in unserer Hosentasche, der Laptop auf dem Schreibtisch. Die idyllische Landschaft in Carl Ernst Morgensterns Gemälde Terracina mit dem Fischfelsen (1855), in dem Mensch und Natur in friedvoller Idylle zusammenkommen, scheint uns vielleicht näher, ist aber in weite Ferne gerückt.

Wie sich einstige Nutzlandschaften verändern können, wenn sie sich selbst überlassen bleiben werden, zeigen die Arbeiten von Marcus Maeder auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Im 2. Obergeschoss erfahren Sie in den Fotografien von Tatiana Vdovenko, wie wir uns auf anderen Wegen mit Landschaften in Verbindung setzen können.

Zeit als geologische Erfahrung

Was trennt den Menschen vom Gestein – und was verbindet sie? In den Arbeiten von Ilana Halperin verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher Erfahrung und geologischer Zeit. In ihrer künstlerischen Forschung fragt sie, wie Leben und Landschaft sich gegenseitig formen – und wo genau Leben aufhört und Gestein beginnt.

Ihre kleinen Skulpturen aus Marmor oder Glimmer tragen gravierte Zeichnungen, die an Fossilien und Spuren erinnern. Halperin schafft auch neue Konglomerate: So ist The Rock Cycle (2021) ein auf der Isle of Bute gefundener Terrakottaziegel, den Halperin in die verkalkenden Quellen der Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire gebracht hat. Dort wurde er mit einer neuen Kalkschicht überzogen. Die Skulpturen werden gemeinsam mit ausgewählten Exponaten aus der Geowissenschaftlichen Sammlung der Goethe-Universität präsentiert, die über 25.000 Gesteine, Fossilien und Mineralien aus vier Milliarden Jahren Erdgeschichte umfasst. Gemeinsam mit Sascha Staubach, der die Sammlung betreut und auch privat sammelt, hat Halperin Objekte ausgewählt, die mit ihren eigenen Erzählungen korrespondieren.

Die Serie Field Studies (2022) verbindet zeichnerische Beobachtungen mit geologischen Reisenotizen, Reflexionen über die Pandemiezeit und Halperins Familiengeschichte. Auch der im Flur zu sehende Film The Library (2013) handelt von geologischen und biografischen Verflechtungen: Von New York über die Dolomiten begleiten wir Halperin bis auf die isländische Insel Heimaey, wo sie den Vulkan Eldfell besucht. Dieser ist im Geburtsjahr der Künstlerin durch Eruptionen entstanden. Die Reise wird zum Versuch, sich in einem größeren, geologischen Zeitrahmen zu verorten.

Der Taunus ist ebenfalls ein geologisches Zeugnis: Sein heutiges Erscheinungsbild entstand durch Hebungsprozesse, Erosion und nicht zuletzt durch vulkanische Aktivitäten vor rund 300 Millionen Jahren. Ihren Blick auf den Taunus zeigen uns Fritz Wucherer mit Im Köpperner Tal (1891) und Anton Burger mit Felsiger Taunuswinkel im Sommer mit Personenstaffage (1862). Auf den Gemälden aus der Sammlung GIERSCH finden sich keine aktiven Vulkane. Geografisch dem isländischen Vulkan Eldfell am nächsten und mit beeindruckendem Felspanorama stellt sich jedoch Alfred von Schönbergers Sognefjord in Norwegen (o.J.) dar. Ebenfalls aus Norwegen stammt der hier ausgestellte Glimmer der Geowissenschaftlichen Sammlung der Goethe-Universität.

Andrea Acosta, die ebenfalls Steine und andere Materialien gesammelt hat, präsentiert im 1. Obergeschoss ihre ortsspezifische Installation. Im gegenüberliegenden Raum begegnet man stattdessen Bildern, die selbst Begegnungen in der Landschaft zeigen – darunter eines von Ei Arakawa-Nash.

Der Moment der Begegnung

Auf Spaziergängen, sei es durch ein Museum oder durch eine Landschaft, kommt es zu Begegnungen: mit Menschen, mit Bäumen, mit Orten und vielem mehr. Auch die hier ausgestellte Arbeit des japanischen Künstlers Ei Arakawa-Nash thematisiert eine solche Begegnung. Sie nimmt direkt Bezug auf Gustave Courbets Gemälde Bonjour, Monsieur Courbet (1854), das eine Szene in der Landschaft zeigt: Courbet begegnet seinem Förderer Alfred Bruyas und dessen Diener.

Arakawa-Nash schuf diese Arbeit ursprünglich für die Skulptur Projekte Münster 2017. Sie ist Teil einer Serie im öffentlichen Raum, sodass man auf das Werk während eines Spaziergangs treffen konnte. Die Begegnung zwischen Maler und Mäzen, die Courbet darstellt und die Arakawa-Nash aufgreift, spiegelt eine grundlegende Dynamik des Kunstbetriebs wider: die Beziehung zwischen Künstler:innen und Sammler:innen. Arakawa-Nash greift das Bildmotiv allerdings nicht nur auf, sondern übersetzt es auf Textil in Verbindung mit einzeln angesteuerten LEDs, die so, in impressionistischem Eindruck, das Gesamtbild über einzelne Farbpunkte ergeben.

Ein wiederkehrendes Element in Arakawa-Nashs künstlerischer Praxis ist die bewusste und unmittelbare Begegnung mit Gemälden. Dies gelingt hier zum einen über eine akustische Komponente, in dem das Werk uns innerhalb des Lieds direkt adressiert: Dabei singt es über sich selbst und über weitgefasstere Themen wie Politik, Kunstschaffen und gesellschaftliche Bewegungen. Zum anderen treten die Werke durch das Lösen von der Wand in den Raum. Dadurch werden sie zu aktiven Akteuren im Raum, die in einen Austausch mit den Betrachter:innen treten. Auch in dieser Ausstellung wird dieses Prinzip aufgenommen. Doch statt eines zeitgenössischen Werks wird hier ein Gemälde aus der Sammlung GIERSCH für eine breite Öffentlichkeit erfahrbar gemacht: Erntearbeiten (1860) von Anton Burger. Die Sammlung, die auf dem privaten Sammlungsinteresse des Ehepaars Giersch basiert, zeichnet sich in Künstlerauswahl und Motivik durch einen regionalen Bezug aus. Zu den ältesten Werken der Sammlung zählt das in diesem Raum gezeigte Gemälde Flußlandschaft mit Fährboot (1780) von Christian Georg Schütz.

Arakawa-Nashs Arbeit macht in Verbindung mit den Malereien der Sammlung GIERSCH Landschaft über verschiedene Sinne erfahrbar. Ähnliches gelingt auch Marcus Maeder, der eine Etage tiefer Landschaft auf ungewohnte Weise erfasst und sie in seiner Installation akustisch erlebbar macht. Im Raum nebenan geht Tatiana Vdovenko sogar über unsere Sinne hinaus, indem sie dem Mystischen in der irischen Landschaft nachspürt.

Geister der Landschaft

Wie gehen wir mit rätselhaften Erscheinungen um, die zu gezielt wirken, als dass sie bloßer Zufall sein könnten? Wohnen in der Landschaft Geister – oder ist die Landschaft selbst beseelt? Vielleicht besitzt die Landschaft sogar eine eigene Handlungsmacht, die sich über die Geister entfaltet, ohne dass wir sie bewusst anerkennen. Indem wir ihr übernatürliche Wesen zuschreiben, entsteht zugleich ein Gegenüber: Wesen, deren Zorn wir fürchten oder deren Gaben wir ersehnen. In unseren Breiten sind Vorstellungen solcher Naturgeister mit der Christianisierung weitgehend verschwunden, doch in aktuellen Debatten um Rechte für Flüsse, Wälder oder ganze Ökosysteme tauchen vergleichbare Vorstellungen wieder auf. Doch wie können wir letztlich den Geistern begegnen, die sich in der Landschaft verbergen?

Die Künstlerin Tatiana Vdovenko geht diesen Fragen in ihrem fortlaufenden Projekt the night before (2025) auf den Grund. Dafür spürt sie in Irland mythischen Wesen, den Banshees nach, die den Tod ankündigen sollen, aber auch über die Schwelle des Sterbens begleiten. Die zumeist nur mündlich überlieferten Geschichten von dieser ‚Frau aus einer anderen Welt‘ werden noch heute insbesondere im ländlichen Raum erzählt, wo sie vermeintlich auch anzutreffen sind. Vdovenko hat ihren Ausstellungsraum selbst gestaltet und hierfür ein Werk aus der Sammlung GIERSCH ausgewählt: Jakob Maurers Hessische Landschaft, Bauernmädchen (1869–1870). Unter einem wolkenverhangenen Himmel wandert eine Gestalt, der wir gedanklich folgen, in eine vertraute und doch zugleich unheimlich wirkende Landschaft hinein. Biblische Erzählungen, Märchen, Mythen: Landschaften bieten seit jeher Raum für die Existenz unerklärlicher Phänomene oder Wesen, die Einfluss auf den Alltag nehmen.

In der Serie Waterlines (2021) hingegen wird die Zerstörung durch Naturkatastrophen thematisiert, konkret die Flut im Ahrtal. Anders als in den weitverbreiteten digitalen Nachrichtenbildern jener Zeit ist auf den ausgestellten Werken nur ein schmaler Balken klar erkennbar, während der Rest verschwommen bleibt. Die Serie findet sich im gesamten Gebäude verteilt und erinnert damit an das weggeschwemmte Hab und Gut der Opfer der Flutkatastrophe. Zugleich markieren die einzelnen Fotografien mit ihrer Hängehöhe die geschätzte Fluthöhe vom Grundstücksboden des Museums ausgehend – von sieben bis neun Metern. Auf diese Weise lässt sich das Ausmaß der Wassermassen erahnen.

Im gegenüberliegenden Raum setzt sich Andrea Acosta ebenfalls mit der Zerstörung von Landschaft auseinander. Im großteils abgeholzten Hambacher Forst sucht sie nach neuem Leben, das sich in dem vom Tagebau stark gezeichneten Gebiet wieder ansiedelt. Ebenfalls auf dieser Etage treffen wir im Raum von Ei Arakawa-Nash nicht auf Geister oder Fabelwesen, sondern auf Menschen.

Audiostationen

Drei Fragen an einen Landschaftsarchitekten: „Bäume sind wunderbare Klimaanlagen“

Interview-Podcast mit Dipl. Ing. Robert Anton und Katharina Wittenbrink

Drei Fragen an einen Ökotoxikologen: „In den 1960er Jahren waren ca. 4000 Chemikalien im täglichen Gebrauch, heute sind es 400.000.“

Interview-Podcast mit Prof. Dr Jörg Oehlmann und Katharina Wittenbrink

Drei Fragen an einen Geologen: „Aus geologischer Sicht ist der Erde der Mensch völlig egal“

Interview-Podcast mit Dipl. Geologe Sascha Staubach und Katharina Wittenbrink

Drei Fragen an eine Architekturhistorikerin: „Architektur kann als Instrument und Symbol der Macht eingesetzt werden“

Interview-Podcast mit Dr. Daniela Ortiz Dos Santos und Katharina Wittenbrink

Drei Fragen an eine Humangeographin: „Was macht denn diese visuelle Wirklichkeit mit mir?“

Interview-Podcast mit Prof. Dr. Antje Schlottmann und Katharina Wittenbrink